SOMMAIRE :

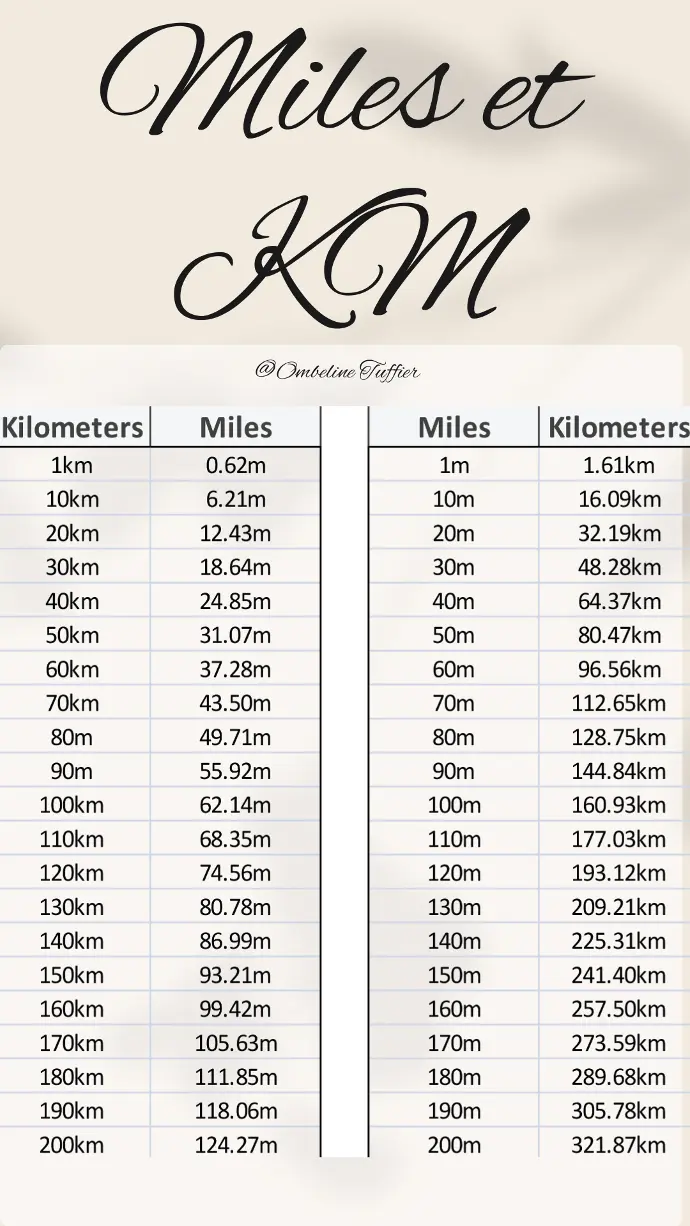

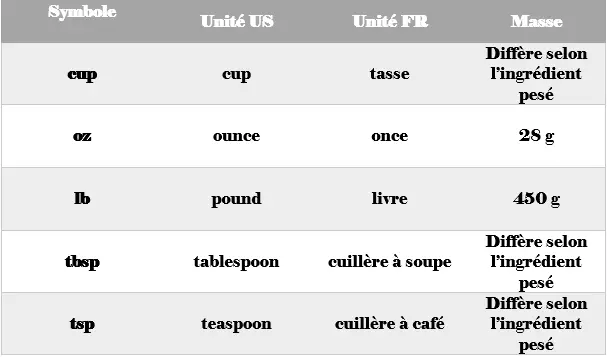

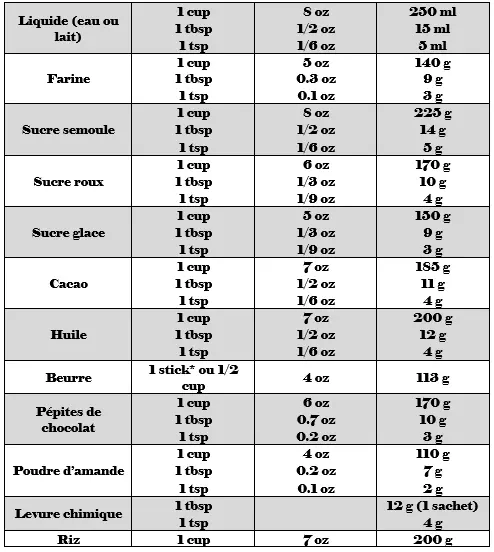

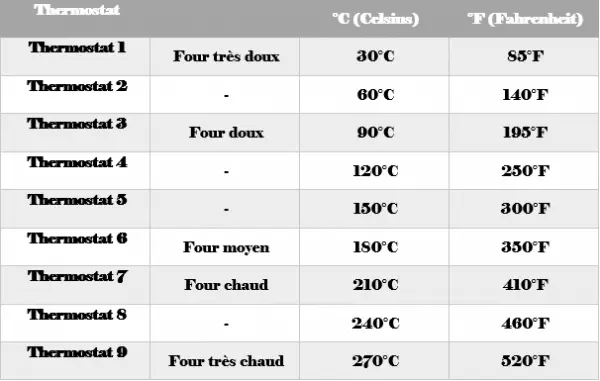

- Différences entre la monnaie, les unités de mesure, les miles et les kilomètres

- Les modes de transport

- Les congés payés

- Le système éducatif

- Les portions alimentaires, les produits disponibles aux États-Unis mais pas en France et les pourboires.

- L’utilisation des appareils électroménagers

- Les soins médicaux

- Les sports

- Les clichés sur les Américains, vrai ou faux ?

Les États-Unis et la France, bien que tous deux des pays développés avec une influence culturelle marquée, diffèrent grandement dans de nombreux aspects du quotidien. De la monnaie aux unités de mesure, ces distinctions révèlent des manières de penser et des habitudes bien spécifiques à chaque nation. En France, les transactions se font en euros, les distances se mesurent en kilomètres, et les liquides en millilitres, alors qu'aux États-Unis, on utilise le dollar américain, les miles et les onces. Ces différences, qui peuvent sembler simples en apparence, reflètent des approches historiques et culturelles variées, influençant même la perception du monde. Explorer ces nuances permet de mieux comprendre les coutumes et valeurs de chaque pays, et l’impact de ces choix au quotidien.

Un peu d'histoire :

Les différences entre la France et les États-Unis en matière de monnaie, d’unités de mesure et de nombreuses autres pratiques culturelles trouvent leurs racines dans l’histoire, la géographie et les choix de développement de chaque pays.

- Monnaie : En Europe, la plupart des pays, dont la France, ont adopté l’euro en 1999 dans un effort d’unification économique au sein de l’Union Européenne. L’objectif était de faciliter le commerce et la mobilité entre les pays membres en éliminant les fluctuations monétaires entre les devises nationales. Les États-Unis, eux, utilisent le dollar depuis la fin du XVIIIe siècle. Comme monnaie dominante dans le monde, le dollar symbolise l’indépendance économique et l’influence globale des États-Unis.

- Unités de mesure : La France et de nombreux autres pays utilisent le système métrique, introduit à la fin du XVIIIe siècle pendant la Révolution française. Le but était de créer un système universel, basé sur des mesures standardisées et décimales, accessible à tous. Ce système s’est largement répandu en Europe et dans le monde, sauf dans quelques pays, dont les États-Unis, qui continuent à utiliser le système impérial. L'adoption de ce dernier est un héritage de l'époque coloniale britannique, et bien qu’il ait été question de le remplacer par le système métrique au XIXe siècle, les habitudes et la complexité du changement ont ancré le système impérial dans la culture américaine.

- Culture et identité nationale : Au-delà des aspects pratiques, ces différences symbolisent une part de l’identité culturelle et nationale de chaque pays. En France, l’intégration dans l’Union Européenne et l’alignement sur des standards communs illustrent un attachement à l’unité et à la coopération européenne. Aux États-Unis, les systèmes propres au pays, comme le dollar et le système impérial, sont devenus des symboles de l’autonomie et de l'exceptionnalisme américain.

Modes de transport

Aux États-Unis, presque toutes les voitures sont automatiques, et les Américains ne savent généralement pas conduire des véhicules à boîte manuelle. Au début, cela peut sembler étrange, surtout quand on a l'habitude de conduire une voiture manuelle en France, où l'on cherche instinctivement à embrayer et à changer les vitesses. Cependant, on s'y habitue rapidement, et cela facilite vraiment la conduite. En effet, dans les villes américaines, où il y a de nombreux feux rouges et panneaux stop, les voitures automatiques sont particulièrement pratiques, car elles évitent de devoir passer constamment de la 5ème à la 2ème vitesse.

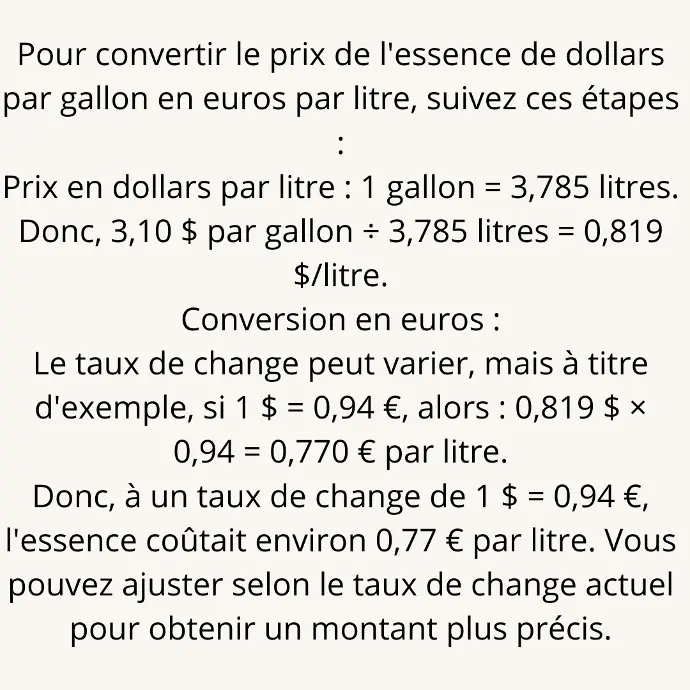

Il faut également savoir qu'aux États-Unis, l'essence est environ trois fois moins chère qu'en France. Par exemple, à Albuquerque (Nouveau-Mexique), l'essence coûte environ $ 3,10 le gallon (1 gallon équivalant à environ 3,785 litres), ce qui revient à environ 0,80 € le litre. Cependant, en Californie, l'essence est beaucoup plus chère, coûtant environ 5,00 $ le gallon, ce qui correspond à environ 1 € le litre. Cela reste toutefois relativement abordable.

Voici une carte datant de 2012 qui montre les différents coûts de l'essence à travers les États-Unis.

Aux États-Unis, avoir une voiture est essentiel, car les transports en commun sont souvent peu pratiques. Un trajet qui prend 15 minutes en voiture peut facilement durer une heure en bus. De plus, les réseaux ferroviaires sont limités et souvent coûteux. Pour voyager entre les États, l’avion est généralement l’option la plus rapide et la plus économique.

Les congés payés :

Aux États-Unis, les jours de congé payés sont nettement moins généreux qu’en France. En général, les employés ont droit à seulement deux semaines de congés payés par an, contre cinq semaines en France. Ce faible nombre de jours s’étend même aux congés maternité : certaines entreprises ne proposent aucun congé maternité payé, obligeant les femmes à utiliser leurs deux semaines de congé annuel, et cela reste parfaitement légal. Dans des cas extrêmes, certaines femmes doivent retourner au travail peu de temps après avoir accouché.

La culture américaine met l’accent sur le travail, et beaucoup de personnes adoptent une philosophie de "vivre pour travailler". Certains ne prennent même pas leurs deux semaines de vacances, préférant travailler toute l’année pour éviter de "perdre du temps" ou par peur d’être mal perçus par leurs employeurs. De plus, les congés non pris ne sont pas toujours cumulables, ce qui pousse de nombreux Américains à les sacrifier. Ce mode de vie est souvent influencé par l’absence de lois fédérales garantissant des congés payés, laissant chaque employeur libre d’établir sa politique. Cela contribue à un rythme de vie où le travail prime souvent sur le repos ou la vie personnelle.

Education :

Les appellations des classes ne sont pas les mêmes qu'en France. Voici les équivalences entre les systèmes éducatifs des États-Unis et de la France :

- Nursery, Day care = crèche

- Pre-Kindergarten = Petite et Moyenne section de maternelle. Non obligatoire aux États-Unis.

Elementary School (l’équivalent de l’école primaire)

- Kindergarten = Grande section de maternelle. C’est la première année officielle et obligatoire de scolarité pour les enfants de 5 à 6 ans aux États-Unis.

- 1st Grade = CP

- 2nd Grade = CE1

- 3rd Grade = CE2

- 4th Grade = CM1

- 5th Grade = CM2

Middle School ou Junior High School (l’équivalent du collège)

- 6th Grade = 6ème

- 7th Grade = 5ème

- 8th Grade = 4ème

High School (l’équivalent du lycée)

- 9th Grade (Freshman Year ou 1ère année) = 3ème

- 10th Grade (Sophomore Year ou 2ème année) = 2nde

- 11th Grade (Junior Year ou 3 ème année) = 1re

- 12th Grade (Senior Year ou 4 ème année) = Terminale

College ou University, niveaux « undergraduate » (pour l’obtention d’un Bachelor). Il est utile de comprendre le jargon qui est utilisé dans le langage courant par tous les Américains :

- First Year (Freshman Year)

- Second Year (Sophomore Year)

- Third Year (Junior Year)

- Fourth Year (Senior Year)

Graduate (ou University) (pour l’obtention du Master et du Doctorat)

Les études aux États-Unis et en France diffèrent considérablement, tant en termes de coût que de fonctionnement.

Coût des études

Aux États-Unis, l’éducation supérieure est très coûteuse. Les frais de scolarité varient selon le type d’établissement : pour une année dans une université publique, les coûts peuvent aller de 10 000 à 30 000 dollars, tandis que dans les universités privées, ils peuvent atteindre 50 000 à 70 000 dollars ou plus. Ces montants n’incluent pas les frais annexes comme l’hébergement, les manuels, la nourriture et l’assurance santé, qui peuvent encore augmenter la facture de plusieurs milliers de dollars par an. À l'inverse, en France, les frais d'inscription dans une université publique sont très bas grâce à un système largement subventionné par l'État. Par exemple, une année universitaire coûte généralement entre 150 euros et 800 euros, avec des exceptions pour certains établissements privés ou écoles spécialisées.

Bourses et financements aux USA

Pour financer leurs études, de nombreux étudiants américains dépendent de bourses, de prêts étudiants ou de ravail à temps partiel. Les bourses peuvent provenir de plusieurs sources :

- Bourses basées sur le mérite: accordées en fonction des résultats scolaires, sportifs ou artistiques. Par exemple, des athlètes talentueux peuvent recevoir des bourses intégrales pour représenter leur université dans des compétitions sportives.

- Bourses basées sur les besoins financiers: destinées aux étudiants issus de familles à revenu modeste. Ces aides peuvent être financées par le gouvernement ou par l’université elle-même.

- Subventions fédérales: comme la Pell Grant, destinée aux étudiants ayant des besoins financiers importants.

- Aides spécifiques: pour des communautés particulières, des minorités ou des projets spécifiques.

L’obtention de bourses passe souvent par la constitution d’un dossier complet (notes, lettres de recommandation, essais personnels) et parfois par des entretiens.

Emprunts étudiants

Pour ceux qui ne reçoivent pas assez de bourses, les prêts étudiants sont une solution courante. Cependant, ils créent une dette importante : la plupart des diplômés américains commencent leur carrière avec une dette moyenne de 30 000 à 40 000 dollars, voire bien plus pour certaines filières comme la médecine ou le droit.

Système éducatif et mode de fonctionnement

Aux États-Unis, les étudiants doivent choisir un major (spécialisation principale) et parfois un minor (spécialisation secondaire). Le système est très flexible : il est possible de changer de filière en cours de route, contrairement à la France, où le parcours est généralement plus rigide. En France, les études universitaires sont plus théoriques et moins coûteuses, tandis qu’aux États-Unis, elles incluent de nombreuses activités extra-scolaires et des stages, souvent intégrés au cursus.

D’autres points à noter :

- Les États-Unis ont un système très compétitif pour entrer dans les universités prestigieuses comme Harvard ou Stanford. L’admission repose sur un dossier académique impressionnant, des tests standardisés (comme le SAT ou l’ACT), et des activités parascolaires remarquables.

- En France, les grandes écoles (écoles d’ingénieurs, de commerce, etc.) sont également sélectives, mais souvent via des concours très académiques après une classe préparatoire intense.

En conclusion, les études aux États-Unis offrent beaucoup de flexibilité et de prestige, mais à un coût élevé, tandis qu’en France, l’éducation reste largement accessible grâce à un financement public important. Ces différences reflètent les priorités des deux systèmes : l'individualisme et l'investissement personnel aux États-Unis, et la solidarité et l’accessibilité en France.

Portions alimentaires :

Aux États-Unis, les achats en grande quantité sont courants. Par exemple, chez Walmart, il est possible d'acheter des cartons de petits paquets de chips par lot de 15. Il y a aussi Costco, un magasin en gros où la plupart des Américains possèdent une carte d'adhérent. C’est l'équivalent du marché de Rungis en France, mais contrairement à ce dernier, les Américains y achètent des produits en grande quantité non pas pour la revente, mais pour leur propre consommation.

Les différences alimentaires entre la France et les USA :

Aux États-Unis, il existe plusieurs produits qui sont couramment disponibles mais qui sont interdits en France en raison de leurs ingrédients ou de leurs effets potentiellement nuisibles pour la santé. Par exemple, certains aliments et boissons contenant des colorants artificiels comme le Red 40 ou le Yellow 5, ainsi que des conservateurs comme le BHA et le BHT, sont autorisés aux États-Unis, mais ils sont interdits ou strictement réglementés en Europe. De plus, de nombreux produits alimentaires aux États-Unis contiennent des quantités élevées de sirop de maïs à haute teneur en fructose, un ingrédient très répandu dans les sodas et les snacks sucrés. En France, ce type de produit est moins courant, car il est souvent remplacé par des alternatives moins transformées. Les États-Unis autorisent également certains médicaments en vente libre, comme les décongestionnants contenant de la pseudoéphédrine, qui sont soumis à des restrictions beaucoup plus strictes en France. Cette différence d'approche témoigne de régulations plus permissives aux États-Unis en matière de sécurité alimentaire et de produits de consommation.

Voici quelques exemples de produits autorisés aux États-Unis mais interdits ou strictement réglementés en France :

- Céréales aux colorants artificiels : Des marques comme Froot Loops ou Lucky Charms contiennent des colorants artificiels (Red 40, Yellow 5, Blue 1) qui sont bannis ou remplacés en Europe en raison de leurs effets sur la santé et les comportements, notamment chez les enfants.

- Pain contenant de l’azodicarbonamide : Cet additif, utilisé pour blanchir et conditionner la pâte, est autorisé aux États-Unis mais interdit dans l’Union européenne pour des raisons de santé.

- Poulet traité au chlore : Aux États-Unis, le poulet peut être désinfecté au chlore pour éliminer les bactéries, une pratique interdite en Europe où d’autres standards de sécurité alimentaire sont appliqués.

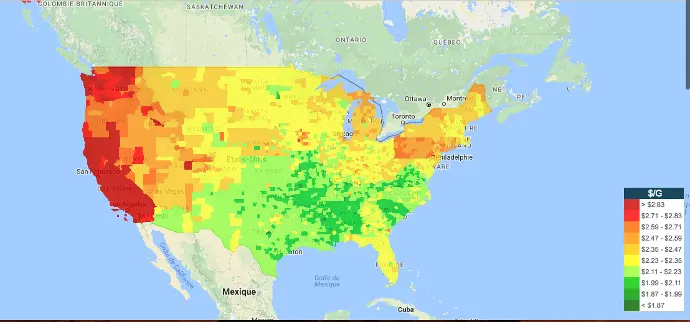

À l'inverse, les États-Unis ont interdit les œufs Kinder avec la surprise à l'intérieur, considérés comme "dangereux pour les enfants" car ils pourraient avaler le jouet, selon les explications de mon ancien host dad. Aux États-Unis, les œufs Kinder existent sous une version différente appelée "Kinder Joy", où le jouet est séparé de la partie comestible pour répondre aux normes de sécurité alimentaire américaines.

Les États-Unis ont également interdit certains fromages emblématiques comme le camembert ou le reblochon fabriqués à partir de lait cru. Cette interdiction s’applique à tous les fromages au lait cru qui n’ont pas été affinés pendant au moins 60 jours, conformément aux régulations strictes de la Food and Drug Administration (FDA). Ces règles visent à prévenir les risques sanitaires liés aux bactéries potentiellement présentes dans le lait cru, comme la listeria. Cependant, cette interdiction limite l’importation de nombreux fromages français traditionnels, ce qui pousse les producteurs à proposer des versions pasteurisées spécifiquement pour le marché américain. Cela modifie souvent le goût et la texture, au grand regret des amateurs de fromages authentiques.

Voici quelques exemples d’aliments autorisés en France mais interdits ou strictement réglementés aux États-Unis :

- Les viandes avec la moelle osseuse ou des abats spécifiques : Certains types d’abats et produits contenant de la moelle osseuse sont limités aux États-Unis en raison des craintes liées à la maladie de la vache folle.

- Le foie gras : Dans certains États américains, comme la Californie, la production et la vente de foie gras sont interdites, considérées comme contraires aux normes de bien-être animal en raison du gavage des canards et des oies.

- Certains fruits et légumes non conformes aux normes américaines : Les États-Unis interdisent l’importation de certains fruits ou légumes européens s'ils ne respectent pas leurs normes phytosanitaires strictes. Par exemple, certaines variétés de pommes ou de poires françaises peuvent être bloquées pour des raisons sanitaires.

- Les œufs avec une couche de protection naturelle : En France et en Europe, les œufs ne sont pas lavés pour conserver leur couche protectrice naturelle. Aux États-Unis, cette pratique est interdite, car les œufs doivent obligatoirement être lavés et réfrigérés, ce qui empêche l’importation d’œufs européens non conformes à leurs standards.

- Certains plats ou produits à base d'insectes : Bien que les produits alimentaires à base d’insectes soient de plus en plus courants en Europe, ils restent largement interdits ou mal acceptés aux États-Unis, où les régulations sont moins favorables à ces nouvelles tendances alimentaires.

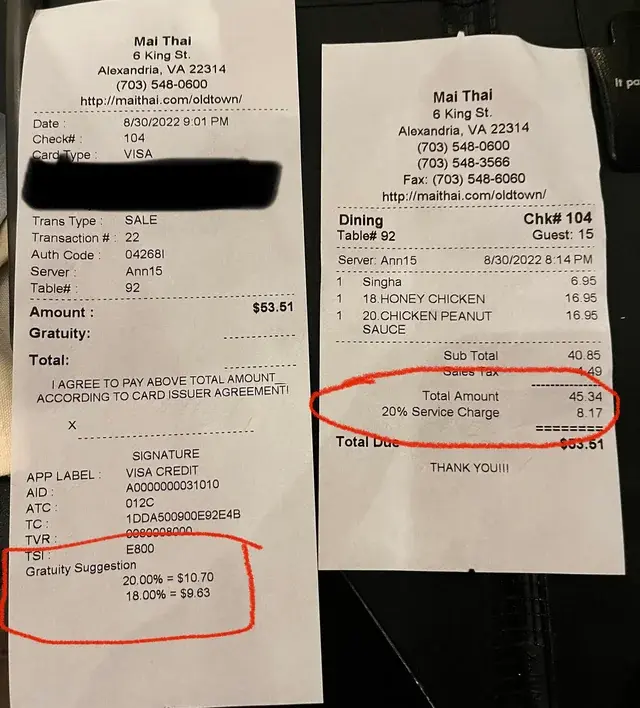

Les pourboires aux USA

Aux États-Unis, les pourboires dans les restaurants font partie intégrante de la rémunération des serveurs. Il est courant de laisser entre 15% et 20% du montant de l'addition en pourboire, voire plus selon la qualité du service. Dans certains établissements, le service est automatiquement inclus, mais il est toujours bon de vérifier. Ne pas laisser de pourboire est souvent perçu comme un geste impoli, car les serveurs comptent sur ces pourboires pour compléter leur salaire, qui est souvent inférieur au salaire minimum.

Pour ceux qui n'ont jamais été aux États-Unis et qui prévoient de s'y rendre, il est important de savoir que les pourboires sont obligatoires uniquement dans les établissements offrant un service, tels que les restaurants où le service à table est proposé, les salons de coiffure ou les instituts de beauté. Cependant, il est courant qu'on vous demande un pourboire partout, même si vous prenez des commandes à emporter dans les fast-foods ou autres établissements similaires. Notez qu’ici, vous n'êtes pas obligé de donner un pourboire dans ces situations.

De plus, lorsque vous êtes au restaurant et que le serveur vous apporte l'addition, vous devez placer votre carte bancaire dans la pochette fournie et le serveur reviendra la chercher pour procéder au paiement via une machine. Ensuite, il vous rendra votre carte avec le ticket, et c'est à ce moment-là que vous devez inscrire le montant du pourboire et signer. Au début, cela peut sembler étrange de laisser votre carte à un inconnu, mais c'est une pratique courante aux États-Unis : ils prennent simplement l'empreinte de votre carte et le montant des pourboires est débité après que vous l'ayez indiqué.

L’utilisation des appareils électroménagers :

Aux États-Unis, les appareils électroménagers se distinguent souvent par leur grande taille et leur praticité. Les réfrigérateurs, par exemple, sont beaucoup plus volumineux qu’en Europe et ont généralement deux portes, comme on peut le voir dans les films. Une porte est dédiée au congélateur, et il est courant de pouvoir se servir de l’eau fraîche et des glaçons directement depuis un distributeur intégré à la porte. Les micro-ondes, quant à eux, sont souvent aussi grands qu’un petit four en France et sont utilisés non seulement pour réchauffer, mais aussi pour cuisiner rapidement.

En matière de linge, il n'y a quasiment pas d'étendoirs dans les foyers américains. Une fois la machine à laver terminée, tout est immédiatement mis dans le sèche-linge, qui est un incontournable dans chaque maison. Les Américains considèrent que faire sécher le linge à l’air libre ou sur un étendoir est une pratique dépassée, souvent associée aux "papys et mamies". Cela contribue à leur perception des Européens comme étant attachés à des pratiques jugées archaïques.

Une autre particularité notable est leur utilisation massive de la climatisation. Qu’il s’agisse des maisons, des magasins, des bureaux ou même des transports en commun, la climatisation fonctionne souvent à plein régime dès que les températures grimpent. Pour les Américains, vivre sans climatisation en été est inconcevable dans de nombreuses régions, où la chaleur et l'humidité peuvent être insoutenables.

Ces pratiques illustrent les différences culturelles et pratiques entre l’Europe et les États-Unis, où les appareils électroménagers et les habitudes liées au confort quotidien sont souvent plus orientés vers la rapidité, la commodité et la modernité.

Soins médicaux :

Les soins médicaux représentent l'une des plus grandes différences entre la France et les États-Unis. En France, le système de santé est majoritairement public et repose sur la Sécurité sociale, qui rembourse une grande partie des frais médicaux, avec une prise en charge universelle et des coûts relativement bas pour les consultations, les hospitalisations ou les médicaments. En revanche, aux États-Unis, le système est principalement privé et basé sur des assurances santé souvent fournies par les employeurs. Sans assurance, les frais médicaux peuvent être exorbitants : une simple consultation peut coûter plusieurs centaines de dollars, et une hospitalisation ou une intervention chirurgicale peut atteindre des dizaines de milliers de dollars.

De plus, les médicaments sont souvent beaucoup plus chers aux États-Unis, même pour des traitements courants. Les Américains doivent parfois payer de leur poche des sommes importantes, même avec une assurance, en raison des franchises élevées ou des exclusions de couverture. En comparaison, les Français bénéficient également d'un système de mutuelles complémentaires qui réduisent encore davantage les frais.

Enfin, les pratiques diffèrent également : en France, les médecins prennent souvent plus de temps avec leurs patients et favorisent les solutions à long terme, tandis qu’aux États-Unis, les consultations peuvent être plus courtes et orientées vers une réponse rapide au problème. Ces différences traduisent des philosophies opposées : en France, la santé est perçue comme un droit fondamental, tandis qu'aux États-Unis, elle est considérée comme un service soumis aux lois du marché.

Niveau Sport :

Les sports populaires diffèrent largement entre les États-Unis et la France, reflétant des cultures et des traditions distinctes. Aux États-Unis, les sports les plus suivis et pratiqués sont le football américain, le basketball, le baseball et le hockey sur glace. Ces disciplines bénéficient d’une immense popularité, avec des ligues prestigieuses comme la NFL, la NBA ou la MLB, qui attirent des millions de spectateurs chaque année. En revanche, en France, le sport roi est le football (soccer pour les Américains), suivi par le rugby, le tennis et le cyclisme, avec des événements emblématiques comme la Coupe du Monde, le Tour de France et Roland-Garros.

Malgré ces différences, on observe certaines similitudes. Par exemple, le basketball, très populaire aux États-Unis, gagne également en popularité en France, surtout grâce à des joueurs français comme Tony Parker qui ont marqué la NBA. De même, le tennis est un sport suivi dans les deux pays, bien que les tournois phares diffèrent : l’US Open pour les Américains et Roland-Garros pour les Français.

Enfin, les deux pays partagent une passion pour les événements sportifs de grande envergure, qu’il s’agisse du Super Bowl aux États-Unis ou des Jeux Olympiques en France. Ces différences et similitudes reflètent les priorités culturelles et les styles de vie, les Américains favorisant les sports locaux très médiatisés, tandis que les Français mettent en avant des disciplines plus universelles et ancrées dans l’histoire européenne.

Les Américains et les Français ont des façons très différentes de suivre le sport, reflétant des approches culturelles distinctes.

Aux États-Unis, le sport est un véritable spectacle. Les matchs sont souvent des événements familiaux ou sociaux, où l'on assiste à des shows spectaculaires, comme les célèbres *half-time shows* (spectacles à la mi-temps) lors des matchs de football américain ou de basketball. Les supporters se rassemblent dans des stades gigantesques ou dans des bars pour suivre les rencontres en direct. Les Américains apprécient également regarder les matchs depuis chez eux, souvent autour d’un barbecue ou d’un repas convivial, surtout pour des événements majeurs comme le Super Bowl. Les retransmissions télévisées sont très immersives, avec des statistiques en temps réel, des analyses détaillées et de nombreuses publicités qui font partie de l'expérience.

En France, l'approche est plus discrète et centrée sur le sport lui-même. Les Français suivent les grandes compétitions, comme la Coupe du Monde de football ou Roland-Garros, souvent en famille ou entre amis, mais sans le même faste qu’aux États-Unis. Les bars et les cafés deviennent des lieux de rassemblement lors de matchs importants, mais les stades, bien que remplis, sont généralement plus petits et moins spectaculaires que leurs homologues américains. Les Français privilégient aussi une analyse technique et stratégique des jeux, portée par des émissions et des débats sportifs.

Les différences principales résident dans l’intensité du spectacle. Les Américains transforment le sport en un divertissement complet qui mêle culture, musique et show-business, tandis que les Français mettent davantage l’accent sur la performance et l’esprit sportif, avec un attachement particulier aux équipes locales ou nationales.

Clichés sur les Américains : vrai ou faux ?

Clichés culturels :

Les Américains mangent tout le temps des hamburgers et des fast-foods : Faux : les Américains mangent sainement, du moins dans les familles qui ont les moyens. Depuis que je suis ici, j’ai remarqué qu’il y a très peu de personnes obèses, bien moins que ce que j’aurais imaginé avant de venir.

Ils boivent toujours du café XXL dans des gobelets à emporter : Vrai : mais ce n’est pas seulement le café, ce sont toutes les boissons. Ici, la plus petite taille est un L, et un L correspond à un M en France, voire à un XL. Imaginez que lorsque je prends un gobelet de taille M aux États-Unis, je peux en boire pendant toute la semaine !

Ils ne mangent jamais avec des couverts, tout se mange avec les doigts : Faux : lls mangent normalement, à l'exception peut-être des enfants.

Leur alimentation est uniquement composée de nourriture industrielle : Faux : c'est comme les fast-foods. Ils cuisinent

Clichés sur leur comportement :

Ils sont très bruyants et parlent fort, surtout en public : VRAI : C'est insupportable, ils se croient tous seuls sur Terre.

Ils sont exagérément enthousiastes et souriants, même avec des inconnus : Vrai et faux : Cela dépend des personnes et de l'État. Au Texas, par exemple, ils sont très gentils avec tout le monde.

Ils posent des questions personnelles dès la première rencontre : Faux de mon point de vue, mais cela est déjà arrivé à des amies, donc cela dépend aussi des personnes.

Ils sont obsédés par les sports comme le football américain et le baseball : Vrai : Ils adorent suivre le sport.

Clichés sur le mode de vie :

Tout le monde conduit un énorme SUV ou un pick-up : Vrai : ils aiment la pollution

Ils vivent dans des maisons géantes avec des pelouses parfaitement entretenues : Vrai : Ca peut-être des maisons comme dans les films.

Ils utilisent la climatisation partout, même quand il ne fait pas si chaud : Vrai : Je suis tombée malade beaucoup de fois à cause de ça !

Ils détestent marcher et prennent leur voiture pour faire 100 mètres : Vrai : tout ce fais en voiture ici

Clichés sur la société :

Ils adorent les drapeaux et en accrochent partout, même sur leurs vêtements : Vrai : je trouve ça formidable d'être fière de son drapeau

Ils pensent que les États-Unis sont le meilleur pays du monde : Vrai et faux : je pense que certains le pense, peut-être pas tous.

Ils ne connaissent rien sur le reste du monde et pensent que l’Europe est un seul pays : Vrai et faux : je pense que c'est vrai pour certains mais d'autres le savent.

Ils célèbrent toutes les fêtes à l’extrême, surtout Halloween et Noël : Vrai : je trouve ça trop bien de voir toutes les décorations

Clichés vestimentaires :

Ils portent toujours des vêtements de sport ou des jeans et des t-shirts : Vrai : ils ne savent pas s'habiller

Ils se promènent souvent en pyjama ou en jogging dans les magasins : Vrai : et maintenant, moi aussi je sors mal habillée et en jogging dans les magasins. :(

Clichés sur la langue :

Ils n’apprennent jamais de langues étrangères, car ils pensent que tout le monde parle anglais : Vrai et faux : Je n'ai pas rencontré beaucoup d'Américains bilingues mais je ne pense pas que ce soit à cause de ça.

Ils utilisent énormément d’expressions comme “awesome” ou “OMG” : Vrai : et ils aiment bien aussi dire "sounds good" "make sens"

Différence USA/FR : infos pratiques